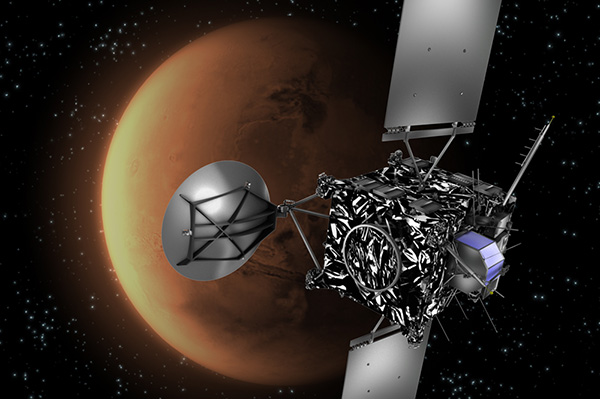

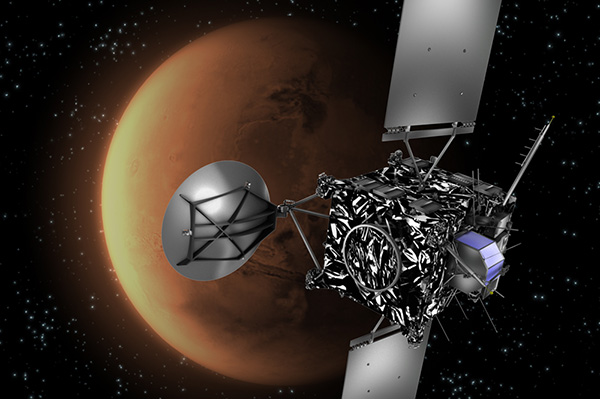

die „Rosetta-Mission“

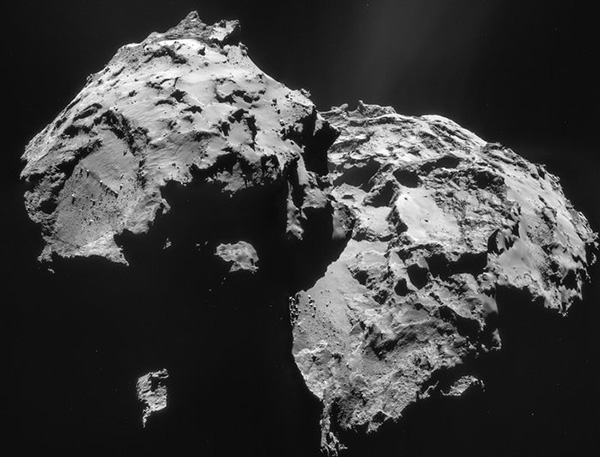

Mit deutscher Technik der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems auf der Spur: Die erste Landung einer Sonde auf einem Kometen ist für Europa eine Premiere in der Geschichte der Raumfahrt: Am 12. November 2014 trennte sich das Landegerät Philae von seinem „Mutterschiff“, dem Orbiter Rosetta und ist auf dem Kometen 67/P Tschurjumow-Gerasimenko gelandet. Die deutschen Beiträge zur weltweit beachteten Mission wurden im Rahmen der Technologiepolitik der Bundesregierung gefördert.

|

Deutsche Spitzentechnologie und europäische Exzellenzforschung:

die „Rosetta-Mission“

Deutsche Beteiligung liefert den wichtigsten Beitrag

Quelle: Rundbriefredaktion Rechte: cc-by-nc-nd